東京都内にある葛西海浜公園(西なぎさ)で人生初の潮干狩りにチャレンジしてきました! 都心からアクセスしやすい場所にあり、しかも無料で楽しめる貴重なスポットということで、初心者のおいらでもワクワクしながら(そして、苦労しながら)貝探しを満喫できました。この記事では、実際の体験談を交えながら、初めて潮干狩りをする方向けに準備や持ち物、当日の流れなどをご紹介します!

葛西海浜公園の潮干狩りの魅力や、出発前に知っておきたいコツ、便利なグッズの活用法も含めて解説するので、初心者でも安心して潮干狩りに出かけ、たくさんの思い出(そして美味しい貝!)を持ち帰る準備が整いますよ。

体験動画も作ってあるので、良かったら見てみてください!

葛西海浜公園で潮干狩りをする魅力とは

葛西海浜公園(特に西なぎさエリア)は、東京都内では数少ない無料で潮干狩りができるスポットです。春の大潮の干潮時には広大な干潟が現れ、都心にいながら潮干狩りを満喫できます。おいらが訪れた日(2025年4月29日)は、GWということもあり、多くの家族連れが熊手を手に浜辺で貝を探していました。採れる貝の種類も豊富で、アサリやハマグリ、マテガイなどが見つかります。人工的に貝を撒いていない自然の干潟なので、一度に大量に収穫…というわけにはいきませんが、宝探しのような感覚で探し当てる楽しさが魅力です。小さなお子さんでも砂遊び気分で参加できるので、家族でのレジャーにぴったりな場所と言えます。

なお、公園内の人工砂浜は東なぎさと西なぎさの2か所がありますが、東なぎさは環境保護のため一般利用できません。潮干狩りができるのは開放されている西なぎさエリアのみなので、向かう際はお間違えのないようにしましょう。

干潮時にはこのように多くの人が干潟で貝探しを楽しんでいます。家族連れにも人気の光景です。

潮干狩りに行く前の準備:時期・潮見表チェックとアクセス

シーズンとベストタイミングを確認しよう

潮干狩りは潮が大きく引く春~初夏(4月から6月末頃)に楽しめます。特に干潮と満潮の差が大きい大潮の日を狙うのがおすすめで、干潮時刻の約2時間前から干潮になるまでの時間帯がベストタイムです。おいらが行ったのも大潮の日のお昼頃で、みるみる海水が引いて干潟が広がっていく様子に感動しました。公式サイトでも潮位表(潮見表)が公開されているので、事前にチェックして干潮の時間帯に合わせて予定を立てましょう。干潮時以外は潮干狩りはできないので(満ちている時間は浜辺が水没しています)、時間選びが何より重要です。葛西海浜公園のHPに潮見表があるので、潮干狩りに行く際にはチェックしておきましょう。

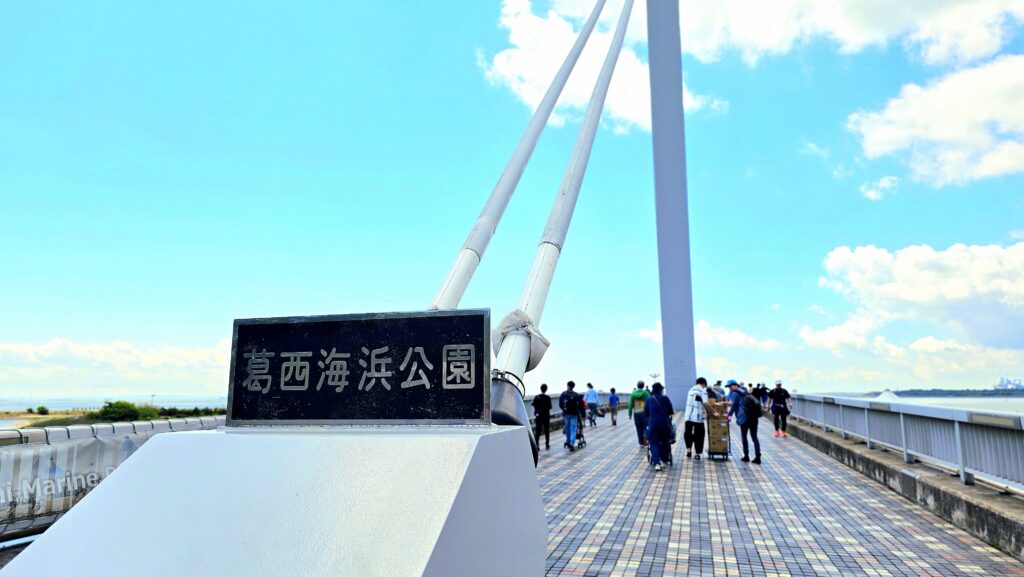

葛西海浜公園(西なぎさ)へのアクセス

葛西海浜公園の西なぎさへは、JR京葉線「葛西臨海公園駅」から歩いて約10~15分ほどでアクセスできます。東京駅から電車で15分程度と都心からのアクセスも良好です。駅を出て葛西臨海公園内を海に向かって進み、葛西渚橋という橋を渡れば西なぎさに到着します。また、東京メトロ東西線の「葛西駅」「西葛西駅」から都バスで「葛西臨海公園駅前」行きの路線も利用可能です。車の場合は首都高速湾岸線「葛西IC」から約5分で、園内に有料駐車場もあります。公園自体は24時間開放されており入場料もかかりません。干潮時間に合わせて早朝から入ることもできるので、潮位とスケジュールに合わせて柔軟に計画できますね。

潮干狩りの持ち物リスト&便利グッズ

しっかり準備をしていけば、当日になって「あれが足りない!」と困ることもありません。ここでは、おいらが実際に持って行って役立った持ち物や、あると便利な道具類をリストアップします。

熊手(左)や手袋など、基本的な道具を準備して潮干狩りに挑みましょう。掘ったアサリはバケツや網袋に入れて確保します。

- 熊手(くまで):砂を掘るための小型の熊手。潮干狩りの基本アイテムです。先が曲がった形状のものが砂を掘り起こしやすく、貝もすくいやすいです。100円ショップでも購入できますが、バケツや網袋とセットになった潮干狩り道具セットを用意しておくと便利です。なお、熊手に網(貝を洗う用の袋)が付いたタイプだと掘ったそばから砂を落とせて効率的です。

- 手袋:軍手やゴム手袋を持参しましょう。砂の中には割れた貝殻やガラス片が埋まっていることもあり、素手で掘ると手を怪我する恐れがあります。最初から手袋をして作業すれば安心です。薄手のゴム手袋なら濡れても平気ですし、使い捨てできるものを複数持っていくと途中で交換もできます。

- 網袋・バケツ:採れた貝を入れておく容器。メッシュ素材の袋(玉ねぎ袋のようなもの)か、小さめのバケツがあると便利です。熊手で掘った砂をそのまま網袋に入れて振れば、砂を落として貝だけ残すこともできます。現地でも西なぎさ案内所で潮干狩りセット(熊手・網など)が販売されており、忘れた場合でも購入可能です。

- 服装・履き物:汚れても構わない動きやすい服装で臨みましょう。基本は長袖・長ズボン(春先はウインドブレーカーなどもあると安心)で、濡れても乾きやすい素材がベターです。日差しが強い日は帽子と日焼け止めも忘れずに。足元は貝殻で怪我しないよう、長靴やマリンシューズなど濡れても良い靴がおすすめです。脱げやすいサンダルより安全に干潟を歩けます。潮干狩り後は服も泥だらけになるので、帰り用の着替えとタオルも必ず用意しましょう。

- クーラーボックス(保冷バッグ):採れた貝を持ち帰る場合は、保冷用のクーラーボックスか大きめの保冷バッグがあると安心です。特に気温が高い日は、常温で長時間放置すると貝が弱ってしまうこともあるため、氷や保冷剤と一緒に冷やして持ち帰ると良いでしょう。ただし、潮干狩り後すぐ(2時間以内程度)に自宅に戻る予定であれば必須ではありません。

- リュックサック:荷物を持ち運ぶバッグは、両手が空くリュックがおすすめです。干潟の上を移動したり貝を採ったりする際、手に荷物を持っていると何かと不便なので、背中に背負えるリュックに道具類をまとめておくと快適に動けます。

おいらは潮干狩りに行く2日前にアマゾンと楽天で潮干狩りセット、マリンシューズ、リュックを購入しました!プライム会員ならば、翌日には届くので、思い立ったが吉日で潮干狩りに行けますよ。本当に便利な世の中になりましたね!

いざ潮干狩り!当日の体験レポート

当日は干潮時間に合わせて葛西海浜公園に電車で向かいました。葛西臨海公園駅から西なぎさまではちょっと歩くので、その点は計算にいれておきましょう。なぎさに向かう途中にも水族館があったり、展望施設があったり、観覧車があったりと、様々な楽しみ方ができる公園になっています。

午前11頃に西なぎさに到着したところ、すでに潮はかなり引いていて、沖の方まで砂地が広がっています。この風景をみるだけでテンションあがりますよ!既にあちこちで家族連れやグループがしゃがみこんで砂を掘っており、その熱心な様子にこちらも気合いが入ります。おいらもさっそくマリンシューズを履いて、干潟の最先端まで行きました!せっかくだから、一番遠くまで行って見たくなるじゃないですか(笑)

さて、実際の潮干狩りの様子は動画を見てもらえば伝わると思うのですが、この作業が思っているよりも大変です!重労働です!(笑) 服が汚れないようにやろうとすると、中腰で砂を掘り続けるので、めっちゃ大変です。潮干狩りを本気で楽しみたい場合は、①ウェーダー(防水の長ズボン)を持って行く、②折りたたみ椅子を持って行く、③童心に帰って服が汚れるのを気にしないの3択になります。子供たちは③一択ですね(笑)

貝を採るコツは、熊手で掘っているとカリッと硬い感触が当たる時があるので、そうしたらその場所を手で掘ります。すると貝が見つかりますよ!この瞬間はとてもテンションあがります! あと、アサリは群生する習性があるため、1個見つけたらその付近を集中的に探すと効率的です。

では、最終的な成果はどうだったかというと・・・ おいらは2時間ぐらいの滞在で10個ぐらい(笑) そして、食べられる貝は無いという(笑) 誤解がないように言っておくと、おいらはガッツリと貝探しはしていなかったので、本気でやればもっとたくさん採れます!周りの人達はたくさんとっていましたし、大きなハマグリをゲットしている人もいました。みなさんは、ぜひガッツリと貝を採ってください。お子さん達はきっと大喜びで貝を採ると思います。

最後は後片付けです。葛西海浜公園には足洗い場が用意されているので、そこで道具・服装や体について泥と砂を落とすことができます。ただし、潮干狩り後は足洗い場がとても混雑するので(1時間待ちぐらいになります)、時間をずらすか、ウェットティッシュやペットボトルに予め水をいれて持参すると便利です。

まとめ:葛西海浜公園の潮干狩りは初心者でも大満足

初めての葛西海浜公園での潮干狩り体験は、準備さえしっかりしていけば初心者でも大満足できます!無料でこれだけ楽しめるのですから、春のレジャーとして本当におすすめです。都内在住の方はもちろん、少し遠方からでも電車一本で行けるアクセスの良さも魅力ですね。ぜひこの記事を参考に、潮干狩りデビューにチャレンジしてみてください!泥だらけになって貝を探し当てる体験は、子どもにとっても大人にとっても特別な思い出になること間違いなしです。そして、自分で採った貝で味わう食事は格別だと思います(おいらはできていませんが(笑))。さあ、みなさんも道具を片手に潮が引いた砂浜へ繰り出してみてください?

コメント